· 2025-10-29

· 2025-10-29

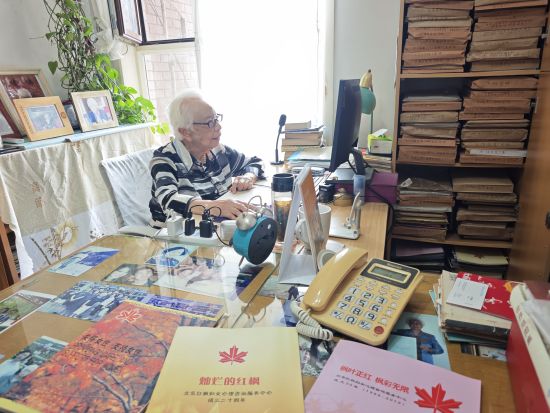

王行娟今年96岁了。但与她面对面时,很难看出这是一位已过耄耋之年的高龄老人。

当然,岁月在她身上留下了许多痕迹:头发白了,皮肤皱了,眼睛和耳朵都不好用了。她需要借助助听器,才能听清别人的话。但聊起女性研究和公益组织,她头脑清晰、言辞犀利,一颗年轻的灵魂即刻浮现出来,并占据高地,遮盖住了样貌上的衰老。

王行娟是中国第一家民间妇女组织——北京红枫妇女心理咨询服务中心的创建者。1988年,原本从事新闻和写作工作的她,因一场“妇女回家”的大讨论,转向妇女研究领域,继而成为了中国妇女NGO的开拓者。

1992年,她带领红枫开通了中国第一条妇女热线,女性们面对家暴、就业不平等的苦闷和愤怒,有了忠实的倾听者。截至2024年底,红枫已经服务近20万人次的女性,如今保留着的两条热线,每年仍会接通两三千个求助电话。

她、红枫和妇女们的故事,是一个跨越时代的故事。从上世纪80年代到今天,中国经济飞速发展,社会有了翻天覆地的改变,女性的处境以及所要克服的挑战,也在激烈地变化着。广阔、复杂的城乡女性生态,让中国的妇女研究成为了一个颇有挑战的课题,既需要有人以理论研究形式找出围绕妇女们的问题,也需要有人以行动者的姿态为广大基层妇女提供切实的帮助。王行娟以惊人的毅力,将两方工作一并扛在肩上,就这样走过了三十多年。

她把妇女事业看作自己一生的归宿。“我觉得我的后半生,比前半生过得还要辉煌。因为我有理想,我实现了我的理想。”

弱者的觉醒

走上女性研究之路,对王行娟来说,有偶然也有必然。

王行娟的家庭,有强烈的封建底色。王行娟祖籍广东佛山文教村,出生于上海。她的生母是被买进王家的庶母,被唤作“细姐”(广东话直译是“小妈妈”的意思)。王家一共有九个孩子,七个都是小妈妈所生。

从小,王行娟见到的是男尊女卑,嫡庶有别。逢年过节,小妈妈要跪着给大妈(王父的原配妻子)奉茶。在椅子上落座时,小妈妈甚至只敢坐半边。在这个家中的委屈和不甘心,很多被她发泄在了女儿身上,家中排行老四、时常负责伺候大妈的王行娟,挨了她不少打。

“我是家里的弱者。”王行娟这样向《中国慈善家》回忆。

既非男孩也非长女,在家中从未被重视,还要承接母亲的痛苦,这让少年时的王行娟几乎要无法忍受这种生活,甚至一度想过自杀。即使在她成年之后,看似已经被掩埋的痛苦也时常浮出水面。她向《中国慈善家》回忆了一个细节:1975 年,已经工作多年的她去一位同事的家中做客,同事招呼女儿时着急了些,啪地一巴掌打在了小姑娘的脸上。

一旁的王行娟突然就哭出了声。她喊着“不要打她”,眼泪顿时顺着脸颊淌下来。

同事吓了一跳,赶忙问,姐姐,你怎么了?“我一下觉得我失态了,”王行娟回忆说,“但那是潜意识的流露。”

不平等所带来的痛苦,让她从小立志,未来一定要有尊严地生活。“要争取平等,要自由,要独立,不受到任何人的欺负。”她说。

1948年,王行娟考入金陵大学中文系。第二年4月,南京解放,王行娟离开校园,加入到革命的队伍中。刚解放的南京缺乏政工干部,文字功底不错的王行娟进入南京《新华日报》,当了一名记者。后来她一直从事采编工作,两年后调至北京进入《中国青年报》,文革以后又在北京出版社做编辑。

1984年,她和老友楼静波应出版社邀请,撰写了一本名叫《少女必读》的书。出版后,竟在书店引发了排队购买的热潮,后来几经再版,足足销售了近150万本。王行娟意识到,市面上几乎没有任何专门写给少女看的书。这成为了她与女性议题结缘的契机。后来,她还曾在全国妇联的中国婚姻家庭研究会的机关刊物《婚姻与家庭》杂志任副主编。

那个时候,全球的女性生存图景与视野,正发生着翻天覆地的变化。西方女性主义已经从在参政、家庭、工作领域争取两性平权,延展到拆解整个社会的建构逻辑。20世纪七八十年代,受到学术中的后结构主义流派影响,西方女性研究也开始关注积累多个世纪的社会机制,如何在潜移默化中造就了人的方方面面。典型代表是“社会性别”概念,即生理性别之外,属于某一生理性别的“社会性别”角色,是在社会的规训下习得的——这一概念也很快传入中国,并在后来指导了不少在地女性研究工作的开展。更加激进的理论流派还提出性别流动、性别戏仿等概念,这些具有争议的观点,极大地挑战了传统与常识。

同一时期,中国妇女研究则刚刚进入活跃期。以前在革命时期,妇女作为“能顶半边天”的生产力,被鼓励平等参与劳动。而在改革开放之后,社会经济制度从计划经济向市场经济过渡,工厂施行优化劳动组合,缩减富余人员,首当其冲被剥离的60%-70%是妇女。据当时的数据统计,下岗的女工人数或达到2000万人左右。

这个时期,有一种“妇女回家”论再被提及。一些偏向保守的观点认为,从现实角度出发,工厂为提高效率而裁员女性,回家的妇女也不必两头奔波,可以专心顾及家庭、照看子女。但这种论调被不少知识分子坚定地批评,这也掀起了整个中国社会对于“妇女回家”的大讨论。

1988年年初,《中国妇女》杂志上刊登了一篇文章,作者是一位名叫黎静的女工。她详述了自己下岗后的困境:没了工作之后,刚开始她一度还觉得高兴,认为自己是减轻了不少负担,不再需要天不亮就起床去上班,下班后还要买菜、为全家人做饭、陪孩子做作业,等等。但不久她就发现,丈夫对她的态度越来越差,一开口就指责她“吃白饭”。孩子和婆婆也看不起她,认为她下岗是因为工作不够尽力,“否则为什么下岗的是你,不是别人?”

她开始被焦虑所困扰。她不知道,自己未来的人生要何去何从?困境的出路在哪里?有好几次,她在河边徘徊,想一死了之,可转念一想又觉得不甘心。于是,她写下这篇文章,投稿到了杂志。

这篇文章引发了热烈讨论。后来,中国妇女研究学者代表人物李小江曾分析道:“黎静们大多具有中等文化水平,曾经有过自我发展的道路。她们已经不可能还原到文盲的起点去安于吃好睡好被人供养熟人保护的生存状态,而是有了在社会中争取和男子一样的进取机会、通过自己的努力实现个人社会价值的愿望……(这)不是女人生存问题,而是女性作为社会人的发展出路问题。”

那时,已经离休的王行娟,也在关注这篇文章和围绕妇女下岗所展开的讨论。当时一个问题被不断提及:为何社会发展了,女性却要回家了?难道社会的发展,要以女性的牺牲为代价?不仅仅是女性工人下岗,当时在参政领域,同样出现了对妇女不利的困境。

王行娟敏锐地意识到,自己应当做些什么,来解答这些疑问。她萌生了一个念头:成立一个属于妇女的民间组织,来研究问题的答案,来帮助弱势妇女找到出路。

第一条妇女热线

当时,国内的妇女研究更注重填补理论空白。有围绕妇女议题展开的文学、人类学、社会学研究,有围绕权益保障展开的法学研究,还有关注婚姻家庭、就业等话题的研究。

但王行娟不同,她并非学术科班出身。曾在家庭中经历的伤痛让她有感而发,对于那个时代中国女性、尤其是广大农村妇女共同的伤痕,王行娟有共情、有愤怒,急切地想要行动起来。最初,王行娟并未对理论研究和实践的分野有概念,总觉得理论和现实生活距离实在太远。一次,在李小江组织的研究会议上,她忍不住打断发言者的话说,广大妇女还在水深火热中,你们在这里谈的问题究竟有什么用?

“一时语惊四座,会议鸦雀无声。事后,小江在她的很多发言、文章和著作中,反复批判这句话,认为是用激进的革命咒语企图吓退刚刚挺起腰杆的知识女性,用‘为工农服务’压迫知识女性。”王行娟在文章中回忆道。多年后,她意识到宏观的理论和在地的具体行动,实际上是妇女寻找出路的“两条腿”,两者缺一不可,两方的努力才使一个女人能够向前迈步。也正是日后着手的理论研究,让她得以从更高的角度回望童年的记忆:不应因伤痛仇恨某一个人,而是要看到压迫所有人的结构性不公正问题。后来,她与自己的两个妈妈先后实现了和解,母女抱在一起诉说、痛哭。

而希望创办一个民间组织,正是应了她想要行动的迫切之心。后来成为中国NGO事业领头人、妇女研究代表的高小贤曾在当时告诉她,改革开放后妇女的问题比较多,不仅要研究婚姻家庭问题,还要研究妇女在其他领域中的问题。这启发了王行娟,可以先通过研究来找到妇女们关心的问题与对策,进而影响政府推行相应政策。1988年2月,她找来当时妇女研究的一批代表人物——谢丽华、谭深、刘伯红、侯志明等近二十个人,在她的家里聚会。

这次会议,后来被大家笑称为“炸酱面会议”,因那天中午,王行娟下厨,给大家准备了一锅炸酱面做便饭。会议开了一整天,探讨的就是如何能够建立起一个民间的妇女研究组织。它应该是怎样的规模?怎样的定位?它该有什么样的宗旨?有人提出,它应该是一个妇女自我救助、自我研究、自我教育的平台,还有人说,应当有一条属于妇女的专线,能够深入地倾听各处妇女的声音。

1988年10月,妇女研究所成立,当时是中国管理科学研究院的二级机构。妇女所是非营利性质,没有启动经费,王行娟便自掏腰包拿出一万元,又找朋友们凑了一万元,加上向一个基金会申请的一笔五千元的研究经费,就这样把妇女所开了起来。

在最初的四年里,妇女所主要在做研究,她们跑到一线访问下岗女工,做女性就业调查。但研究发表后,却并没有引起太大的反响,预想中对于政策的影响作用,也没能产生。一家基金会的项目官员曾经当面质问她:“你觉得你的研究能够救妇女吗?”王行娟被问住了。

后来,她想起炸酱面会议上的那个关于“专线”的想法。她想,做研究的同时,也得为最基层的妇女们服务,得有个办法让她们真正明白,想要改变命运,首先要从意识层面明白社会规律,勇敢地独立起来。

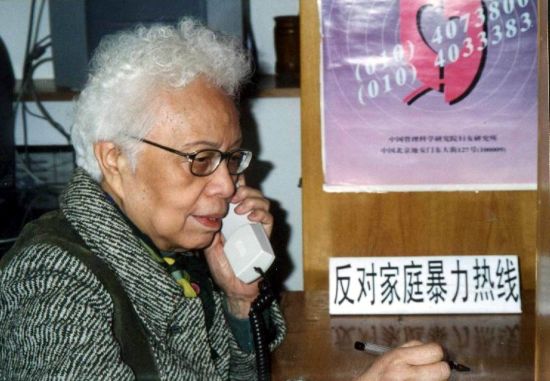

“当时我们觉得,妇女热线心理咨询服务可以直接进入到妇女的内心世界,影响到她的意识,她的观念,她的人生。”王行娟告诉《中国慈善家》。

1992年9月2日,中国的第一条妇女热线,在王行娟的筹备下开通了。成立之初接线的50名志愿者,是她从北大、北师大两所大学的心理系拉来的学生。为了更好地承担热线工作,王行娟也从零开始学习心理学知识。直到现在,在她在北京的住所中,还能看到书架上摆着不少心理学相关的书籍。

在那个年代,哪怕是在今天看来最简单的感情问题,女性都或是无处询问,或是羞于表达。热线开通后,很快火爆得被打到占线:怎么向爱的人表白?怎么判断对方是不是喜欢自己?婚前性行为要不要做,如要拒绝,该怎么办?该怎么和恋爱对象的异性朋友相处?自己有了婚外情,该怎么面对配偶?再婚后怎么处理好双方孩子的问题?人工流产术后要注意什么?……从恋爱中的困惑,到处理婚姻和家庭的难题,再到妇科的医疗健康问题,财产分配等法律问题,都成了接线员们需要面对的话题。

王行娟对她接过的许多通电话都印象深刻。一次深夜,有一个农村的女孩打来电话,讲不出话来,一直哭。后来她告诉王行娟,自己不想活了。

“到底是什么让你这么难过?”

对方告诉她,自己和丈夫结婚,是因为相亲过程中,对方强迫自己发生了性关系,于是就这样不得已地嫁了过去。婚后,丈夫经常对她性虐待,这一次甚至找来另一个男性,强迫她和那个男人发生性关系,自己在旁边观看取乐。

“我到底还是不是一个人?”电话那头,女人崩溃大哭,“我已经没有脸面见人,也没办法活了。”

“这不是你的错,你一定得坚强地活下去。”王行娟说。“如果没有钱,就先借一些钱,到我们这里来做心理咨询,之后我们帮你把钱还上。”

这样的通话数不胜数。有的妇女说,自己怀孕期间,丈夫还强行发生性关系,家里的事情稍有不如意,就对自己又打、又掐、又咬,还专门挑会被衣服遮住的地方下手。女人一度趁丈夫熟睡时,去厨房抄起菜刀,想要杀了丈夫,一了百了。她在原地艰难犹豫了足足十分钟,最终还是放下了刀,前来求助。还有一位山东的女性,嫁给了家在北京郊区的丈夫。婚后,丈夫时常对她拳打脚踢,最严重的一次直接把她打进了医院,她肋骨断了三根,头上缝了四针。但她只要一提离婚,丈夫就以户口要挟,这段婚姻便陷入了家暴的循环。

热线所收集到的这些情况,让王行娟发现,在一些宏大的女性议题之外,妇女们还面临一些最紧迫最切肤的问题,它们来自日常生活和婚姻里的压迫。一个集中的体现,就是家暴。家庭暴力是外来词,在上个世纪末,社会对这种现象的认知是“夫妻打架”“夫妻床头吵架床尾和”,没有对错之分,公权力采取了不予干预的态度。它掩盖了在家庭内部性别的不平等,即丈夫对妻子的权力与控制。

王行娟觉得,必须要改变这样的局面。

第一家民间妇女组织

1995年,第四届联合国世界妇女大会在北京怀柔召开,189个国家和地区的代表前来参会。会上通过的《北京宣言》和《行动纲领》,总结了妇女事业已取得的进展和面临的问题,为之后世界妇女权益发展工作指明了方向。除了各国政府间的会议,按照惯例,还有NGO论坛,由全国妇联牵头负责。当时,妇女所作为联合国认证的中国在民间妇女组织,获得咨商资格列席政府会议,并获准主办“妇女群体与社会救助”论坛。

但那个时候,NGO对于中国来说还是个陌生的名词。“当时的全国妇联主席也不知道什么是NGO,特地跑到菲律宾去看NGO是什么模样。”王行娟向《中国慈善家》回忆。那时,国内还未培育起适合NGO生长的土壤,社会认知度低、发展空间不足。

但第一家民间妇女组织和第一条妇女热线的名号,却引起了外国记者们的兴趣,也正因为他们的关注,让妇女所面临压力。不久之后,妇女所与中国管理科学研究院脱钩,王行娟决定在工商局注册成立一个新的机构,承担、延续妇女所的工作。

初冬的北京,万物凋零,唯独红色的枫叶引人注目。“霜愈重,色愈浓”,因眼见红枫在寒冬中傲立枝头的景色,王行娟和妇女所的同伴们决定,将新的机构命名为“北京红枫妇女心理咨询服务中心”。尽管注册身份有些变化,但红枫仍然以一所NGO的模式运行着。

NGO运营、管理层面的学问,作为领头人的王行娟,也是从零开始学习。她意识到,如果想让一个草根组织、一个新生事物能茁壮成长,必须更努力地沟通、展示自己,直至取得广泛认可。

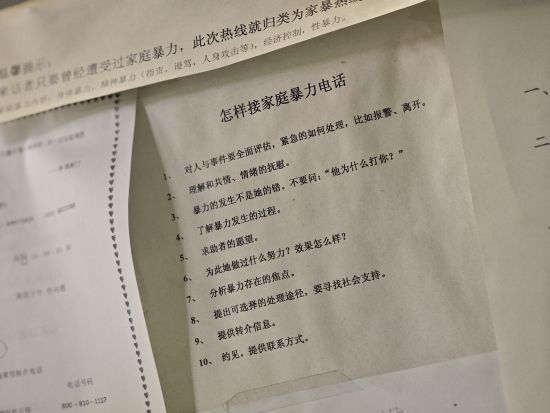

2004年的妇女节,红枫开通了一条“反家暴专线”,专为遭受家暴的妇女做咨询。反家暴至今仍然是热线工作的重点,在红枫办公室接线工位的正上方,便贴着“怎样接家庭暴力电话”的指导清单:要对人和事做全面评估,必要时,建议来电人先保全自身(报警、逃离等);要理解、共情其处境,给予安慰;要提供转介信息,或者寻找社会力量支持,帮对方找到解决暴力的合适方案……

多年里,红枫积累了非常多与家暴相关的案例资料。早在1994年,她们就曾走访北京的城乡,撰写了中国大陆第一份关于家庭暴力的研究报告。在红枫分三批出版的“妇女热线丛书”中,有一本《“围城”内的暴力——殴妻》,这是妇女遭受家暴的来电案例记录。根据1990年全国妇联和国家统计局展开的全国妇女调查,那时就已有30%的妇女,表示曾不同程度地遭受过家庭暴力。

以这些资料作为基础,王行娟和许多致力于妇女权益事业的各界人士积极倡导和呼吁。2001年,曾主持红枫北京家暴调查、时任农工民主党中央妇委会主任的孙晓梅,向全国政协九届四次会议提交“反对对妇女暴力行为建议”的提案,这是全国第一份针对家庭暴力方面的提案。2008年,孙晓梅当选全国人大代表,之后曾十次提交关于设立反家暴法的建议。王行娟与红枫在2012年向全国人大提交了防治家庭暴力立法建议。当时接受采访时,王行娟提到,国家和地方政府应设置专门机构,在政府层面担负建立健全防止家暴的机制制度的责任。

2015年12月,《中华人民共和国反家庭暴力法》正式通过,社会各界关注妇女权益人士的期盼正式有了回响。

2001年,王行娟与红枫团队还设计了一个以家庭暴力为切入点、以“妇女为本”为理论基础的妇女社会工作模型“半边天家园”,与天津市妇联合作在社区中进行实验和推广,大大提高了妇女在家庭中的地位,家庭暴力发生率降低了很多,促进了家庭的和谐。2007年,这个模型被天津市政府作为构建和谐社会的新支点,在全市推广,3000多城乡实现全覆盖。全国妇联也把“半边天家园”确认为全国妇联最优秀品牌,在2010年发文以妇女之家名义在全国妇联系统中推广。

三十年后仍在路上

1988年至今,王行娟在推动女性事业的道路上已经走了37年。回忆起当年人生的“180度大转向”,王行娟笑称,曾经就连自己的弟弟都不理解这个决定——她可以拥有稳定的退休待遇,或者继续当一名畅销书作家,本不必去探索一条无人走过的路,经受风风雨雨。但王行娟表示,这就是她一生中真正想做的事。做妇女研究、带领红枫前进,也成为了她抚平童年伤痛,重塑自我的过程。

“对于我的人生,我觉得已经无愧了。所以我能够笑着谈论过去的痛苦。我希望我自己的经历,能作为一份微小的力量,鼓励更多的女性独立自主,主宰自己的人生。”她说。

她也很怀念和战友们并肩战斗的日子。2009年,王行娟与谢丽华、高小贤一同编写了《中国妇女NGO成长进行时》一书,梳理了包括红枫在内的中国最早的、也最具有代表性的6家女性NGO组织。“中国的NGO组织刚刚开始,要想发展壮大,除了总结、反省,更需要用理性和智慧去不断开拓,这就是走中国自己的特色之路。”她写道。

妇女研究最初的一代人,在各自的道路上探索着,交汇、同行又分离。今年年初,高小贤因病离世,王行娟撰文回忆,字里行间都是对过往的感怀。“我们是同一个战壕里的战友,理念相同,道路相同,意气相投,都经历过不同程度的坎坷,通过同伴间尽情的倾诉与互动,得到了理解、支持和关怀,更增添了应对困难的勇气,擦干眼泪继续战斗,并在战斗中成长。”

如今,王行娟年事已高,所幸事业有人传承。2014年,《中国妇女报》原总编辑卢小飞出任红枫理事长,接过了红枫的旗帜。多年来,红枫培训了近千名专业志愿者,人来人往,如今仍有100多名志愿者在岗,支持开展妇女相关工作。

虽然已经不在一线开展工作,但王行娟依然挂念着女性发展的话题,尤其是最弱势、最基层的那群女性。在过去三十多年里,关于妇女权益的相关立法工作已经有了跨越式的进展,相关治理机制也建立、完善起来,但在王行娟看来,法律和机制还不是妇女问题的终点。

“有了法律之后,如果不知道运用法律,也不行。所以妇女自身的觉醒很重要。”王行娟告诉《中国慈善家》,“有的妇女挨打,受了重伤,妇联和法律界要帮助她把丈夫送去监狱,可她居然躺在检察院来车的前面,不让对方把她的男人拘走。她还是没有一个独立自主的意识。所以,这两个工作(完善法律和唤醒意识)应该同时做。”

在红枫的工作中,她一直强调,应当帮助来访者握住尊严、坚实人格。她也认为,心理咨询和社会工作结合的形式,能够让更多的基层女性能够获得助力,懂得抓住自己人生的主动权。引发一名女性、一个家庭乃至社区、社会的意识转变,才是红枫妇女工作的最终目标。

如今96岁高龄的王行娟,仍然在坚持工作。她每天早晨七点起床,九点半至中午工作,吃饭、午睡后,去楼下锻炼身体一小时,四点到六点再回来写作两个小时。

“每天早上起来,拉开窗帘,会觉得又一个快乐的、充满精神趣味的一天到来了。”她笑道,“我没有时间回顾过去,所以不知不觉,竟老之将至了……身体还是衰老了,耳朵不行了,眼睛也花了。所以,我现在必须把精力用在最重要的地方。”

她所指的工作,也是如今她正在倾力而为的项目:整理红枫多年来的资料,把这家NGO的发展史完整记录下来,以为后人提供鉴往知来。她的书房里,有一个两米多高的木柜,里面存放着近百个牛皮纸档案袋。那都是红枫积累下来的资料,有家暴的个案记录,有大家一同做过的研究报告,也有项目规划书。

今年是世妇会在北京召开三十周年,由中国政府倡议发起的全球妇女峰会,也在今年10月再次于北京召开。谈起这些年见证的一个个历史节点,王行娟非常骄傲和自豪。她也非常清楚,红枫和妇女事业仍在路上。

作者:龚怡洁

图片编辑:张旭

值班编辑:张旭