疫情贯穿了我的高中时光,在我心里,它永远不会过去。

本刊记者/陈柯宇

听到高考延期一个月的消息时,家住上海市松江区的梁平正在用钉钉上补习班,老师正讲到一道数学题,同学们的头像静静地排列在最右侧一块窄小的区域里,麦克风和摄像头都关着,讨论区没有人说话,一如往常。

不平静的是微信,同学交换着消息截图或链接,微信响个不停,老师的声音都被忽略了。“高兴坏了,这几天真是盼星星盼月亮盼着高考延期”,梁平对《中国慈善家》说,虽然目前身体已经透支了,但更多的复习时间也就意味着成绩还有提高的机会。

并不是所有人都如梁平一般盼着延期,中午吃饭的时候,有同学带着哭腔发来一段语音:“我真不知道延这一个月干什么”,接着骂了一句脏话,“到这个时间了,大家基本都定型了,而且和2020年也不一样,全国其他地方考完,我们还有一个月,承受不住的直接崩盘,真受不了。”

上海华东师范大学第二附属中学的高三语文教师刘从良观察到,5月7日宣布延期高考的这一天,班上多数学生直接“摆烂”——看剧、打游戏、聊天,就是不做与学习相关的事情。作业提交系统后台记录下这一天极低的作业提交率。

截至目前,上海全市的封闭式管理已超过40天,具体解封日期尚未公布。秋季高考延至7月7日至9日举行,高中学业水平等级性考试延至6月18日至19日举行,原本计划于4月中旬进行的二模考试,大部分学校继续推迟。

这是继2020年新冠疫情以来,不到3年时间内的第2次高考延期。再上一次,要追溯到2008年,汶川大地震发生后,四川、甘肃两省考生延期一个月。

封控与失控

封控对于梁平而言,来得比其他同学更早。3月5日,刚刚开学一周半,小区通知因出现一例阳性而进行封控管理,梁平就此开启了居家生活。由于要求小区居民足不出户,梁平拜托同学将所需书本送到小区门口,又再托人从门口搬到她家。

她想起几天前在学校食堂吃饭时,还跟同学开玩笑,自己的地理和生物早就在高二考过了,春考的英语也考得不错,其实算是复习任务比较轻松的人了,“如果要封控,就应该封我这样的人”,没想到一语成谶,她一边后悔自己的乌鸦嘴,一边盼望隔离快点结束,好回到学校继续复习。

梁平计划着,由于去年的地理考试没有达到理想的分数,希望通过这半个学期的冲刺把语文和数学成绩搞上去,以弥补地理成绩的差池,让总成绩达到600分,“冲一下中国人民大学”。

3月12日,上海新增1例本土确诊病例和64例本土无症状感染者,正式宣布全市中小学调整为线上教学。梁平看到同学们陆陆续续拖着箱子回家,心里有些发慌,“但还是每天幻想着能回学校”。

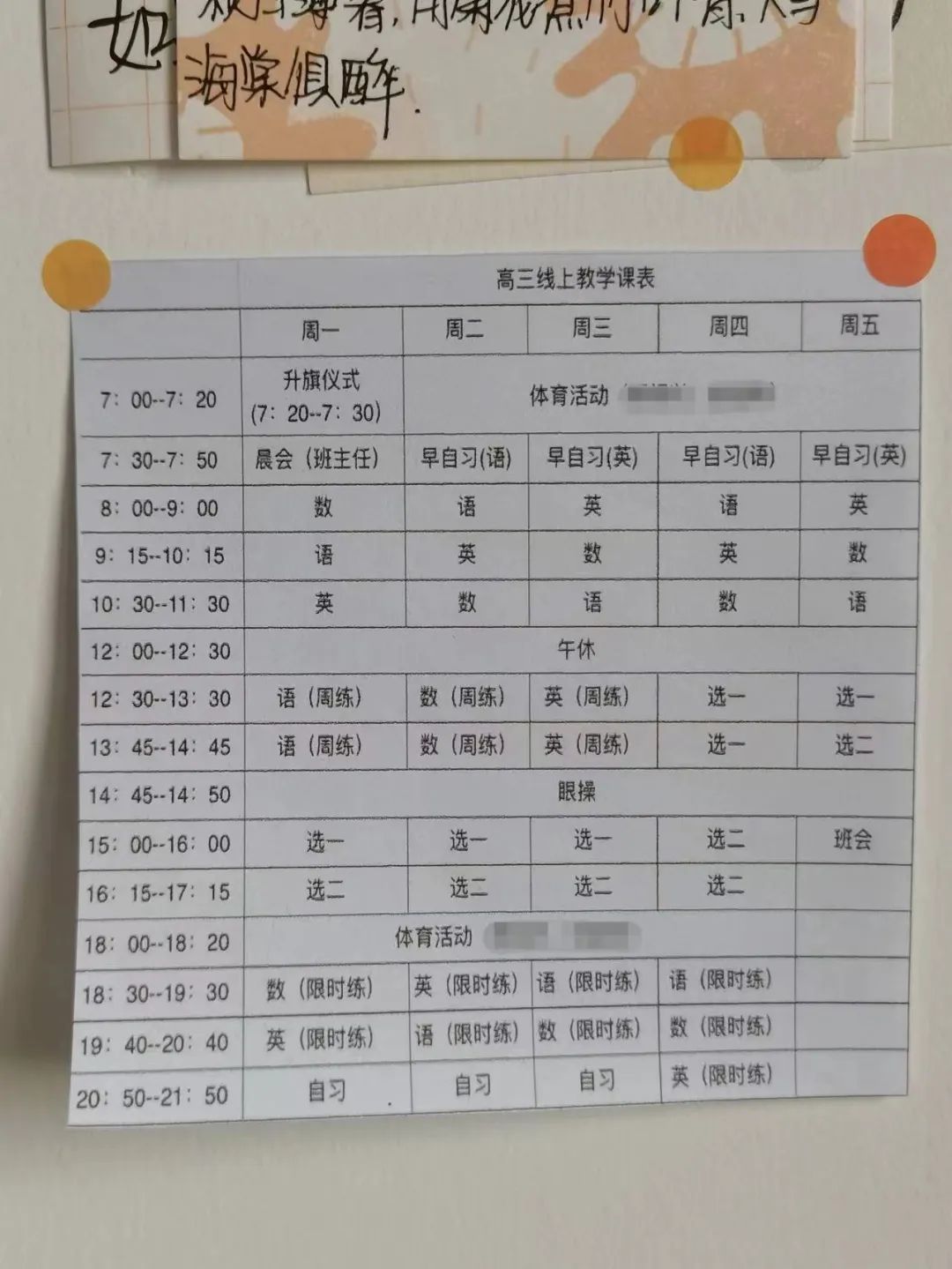

高三学生林伶网课的课程表,与线下在学校时完全一致。

因此,当3月28日上海正式宣布进行分批封控式管理时,梁平的心态崩了,“感觉整个高三的学习计划都被摧毁了。”梁平非常无奈,作为疫情中的第一届高中生,高一下学期她几乎都是在网课中度过的,也深知网课对于自己的影响。“在学校我会非常努力,在家就完全没办法认真学习。”

对于老师而言,隔着一块屏幕的网课,也时常会被中断。首先打破秩序的是不断跳出来的消息:“老师我下楼做核酸去了”,核酸检测太频繁,一次核酸就得二三十分钟之久,上课时学生接连掉线,刘从良对此无可奈何。而且,上网课难以及时收到同学们的反馈——学生的麦克风通常关着,很多学生的摄像头也不打开,即使打开了,屏幕上也只是小小一张脸,更无从知道屏幕后面的学生是真的在听课还是“刷视频去了”。

手机里不时弹出的消息,经常会分散梁平的注意力,特别是进入4月份以后,除了上课,梁平每天都要花费很多时间刷微博,逛“上海疫情”超话,因200元快递费女子被网暴跳楼、抢菜难问题、无法及时就医的患者求助等,海量的负面信息在她眼前铺开,触动着青春期本就敏感的情绪。梁平越看越难受,却又忍不住去看,后来实在受不了,于是卸载了微博。

那段时间,梁平的同学也都在默默关注着上海疫情的动态。每天早上,梁平的微信群里都在报“今日新增”,直到后面对数字“麻木”才停了下来。上海何时解封、疫情管理问题取代了往日的娱乐八卦消息,成为同学们群聊的热点,没有人谈到高考目标或是理想。

学校试图营造与线下授课一样的氛围,至少从课表上来看是如此,依然保留了每周一的升旗仪式、课间操甚至体育课,只不过形式略微有些改变。每周一视频升旗时,林伶都会让妈妈拍下照片,发给班主任。

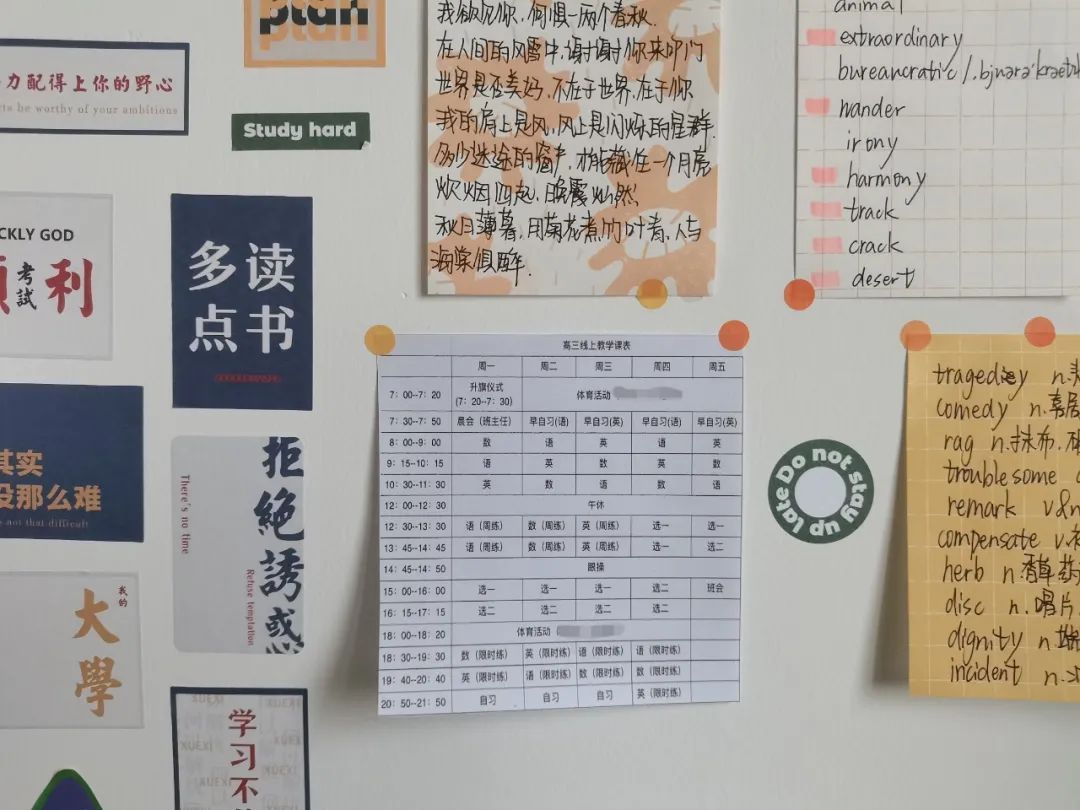

林伶书桌前的墙壁上贴满了她精心挑选的贴纸。

焦虑情绪正在悄然酝酿。4月12日,上海新增本土确诊病例1189例、无症状感染者25141例,这是学生们上网课整整一个月的日子,也是封控的第二周,返校看起来遥遥无期。

刘从良打开摄像头,按惯例,每天语文课前大家会轮流进行5分钟的演讲。一个学生打开了麦克风,他从官僚制度与官僚主义的区别谈起,讲到了上海在这次疫情中的不足,学校在疫情期间对学生的管理疏漏,过量的作业,甚至讨论到网课时强制开摄像头是否有违学生的基本权利。

“这样强烈的观点表达是从未有过的情况,”刘从良告诉《中国慈善家》,平日里同学们也会在演讲中谈到性别平等、社会麦当劳化,或是一些哲学性的议题,主题不定,“权当作高考作文的素材积累。”

第二天,另一位学生主动要求“插队”,以《答司马谏议书》的文体形式回应了12日演讲同学的观点,展开了一次“疫情中的批判与自我批判”。

越来越多的同学想要加入讨论。为了平息这场突如其来的风波,拥有24年教学经验的刘从良特意准备了一堂专题课,主题设为“论证的38条原则”,以如何在网络上理性、全面表达自己观点作为收尾,巧妙化解了暂时的焦灼。

“学生在家上网课以来,其实心理层面是有一种压抑的感觉在的。封控之后,每个学生或多或少都经历了一段手忙脚乱的时刻,他们不停地被要求服从,包括上课要开摄像头、周末有时也会有加课或测验,直到到达一个临界点,孩子们的情绪就爆发了。”刘从良带过很多次毕业班,在高考复习的高压之下,每个孩子都会有情绪的起伏期,“但像这种情况还是第一次出现。”

改变与分化

封控前,每个高三学生几乎都过着教室、食堂、宿舍(家)三点一线的生活,当上海宣布进入全域静止状态时,每个学生的学习环境像是进行了一次重新洗牌,按下暂停键时的状态基本决定了考生未来两个月甚至更长时间的学习状态。

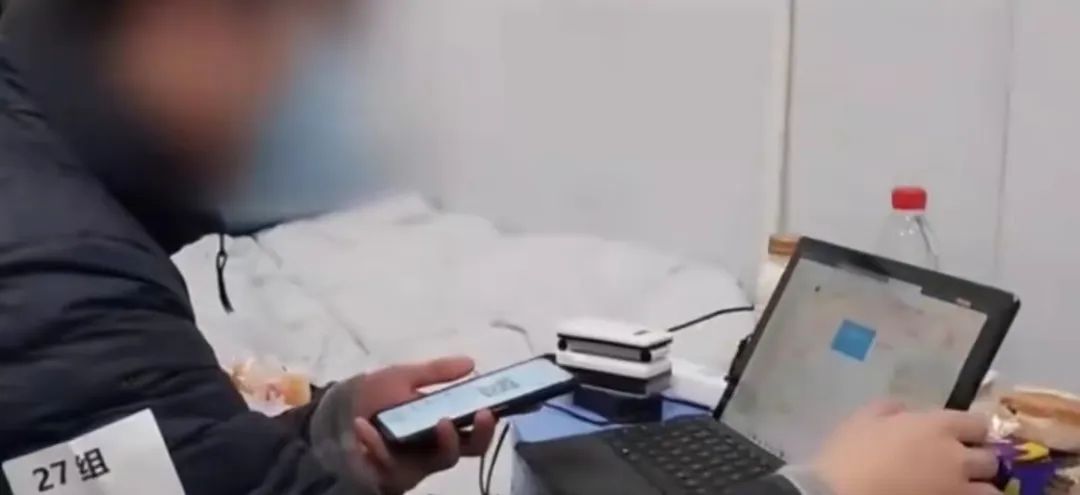

首先,学习场所变了。甚至可能由家里的书桌变为方舱里的通铺。王飞至今也不知道自己是怎么感染上新冠的,抗原检测结果出来后,她第一反应就是不相信,“后来开始害怕、不知所措”,4月6日,她进入方舱,13日痊愈出舱后,因为家人复阳,5月2日她又被拉去了隔离点。

进入方舱后,糟糕的环境让王飞“每一天都想回家”,她向《中国慈善家》回忆,方舱全是大通铺,没有私人空间,也没有桌子,学习起来很麻烦,隔离点倒是稍好一些,有基本的洗浴和私人空间,刚去时床上只摆着一张床垫,有时送饭也不及时。

在经受近一个月的身心折磨后,王飞突然感到对学习前所未有的焦虑,“不敢想我能不能考上一本这件事,太痛苦了。”

4月7日,上海临港方舱医院,一名高三学生正在上网课。来源:视频截图

成为阳性病例也许是比较极端的情形,更多学生面临的是按下静止键时,朝夕相处的人是谁——身边的人由同桌变为了父母家人,活动单位由班级变为了一个个的小区,而不同社区的管理水平也影响着孩子们的情绪。

刚开始封控的一周,林伶的父母被“封”在了公司里,她只好第一次学着独自生活,在学习之余,林伶要学着做一些简餐,洗衣服打扫卫生,并学会在睡觉前检查煤气有没有关上,门有没有上锁,这些以往被父母打点好的琐事对她来说是全新而陌生的,所幸一周后母亲辗转得以回家,“不然全靠自己度过两个月,简直不敢想象。”

林伶妈妈回家后,抢菜成为母女俩每天必备的“功课”,大部分时间是妈妈抢,林伶有时也帮忙,多个小程序、APP同时操作,两个月后,林伶谈到自己的成绩,苦笑说只能算是“保住了”。

对梁平来说,环境最大的改变在于以前只是在课堂上偶尔发呆,现在却要处理复杂的家庭冲突。封控期间,梁平和父母、外公外婆5个人同住,环境嘈杂不说,学习时经常会被各种琐事打断。梁平和母亲的冲突也越来越频繁,有时为收拾房间等小事争吵,最激烈的一次是梁平周测时,一向“薄弱”的数学考了130分,她兴奋地告诉母亲,却被质疑是抄来的,毕竟网课的测试难以监督。那天晚上,梁平和母亲从晚上8点吵到近凌晨1点,梁平哭得难受,夜里爬起来呕吐,第二天硬着头皮迎接线上期中考试,平时分数徘徊在570至580分左右的梁平,期中考试只有550分,“开创了高中三年以来的最低分”。

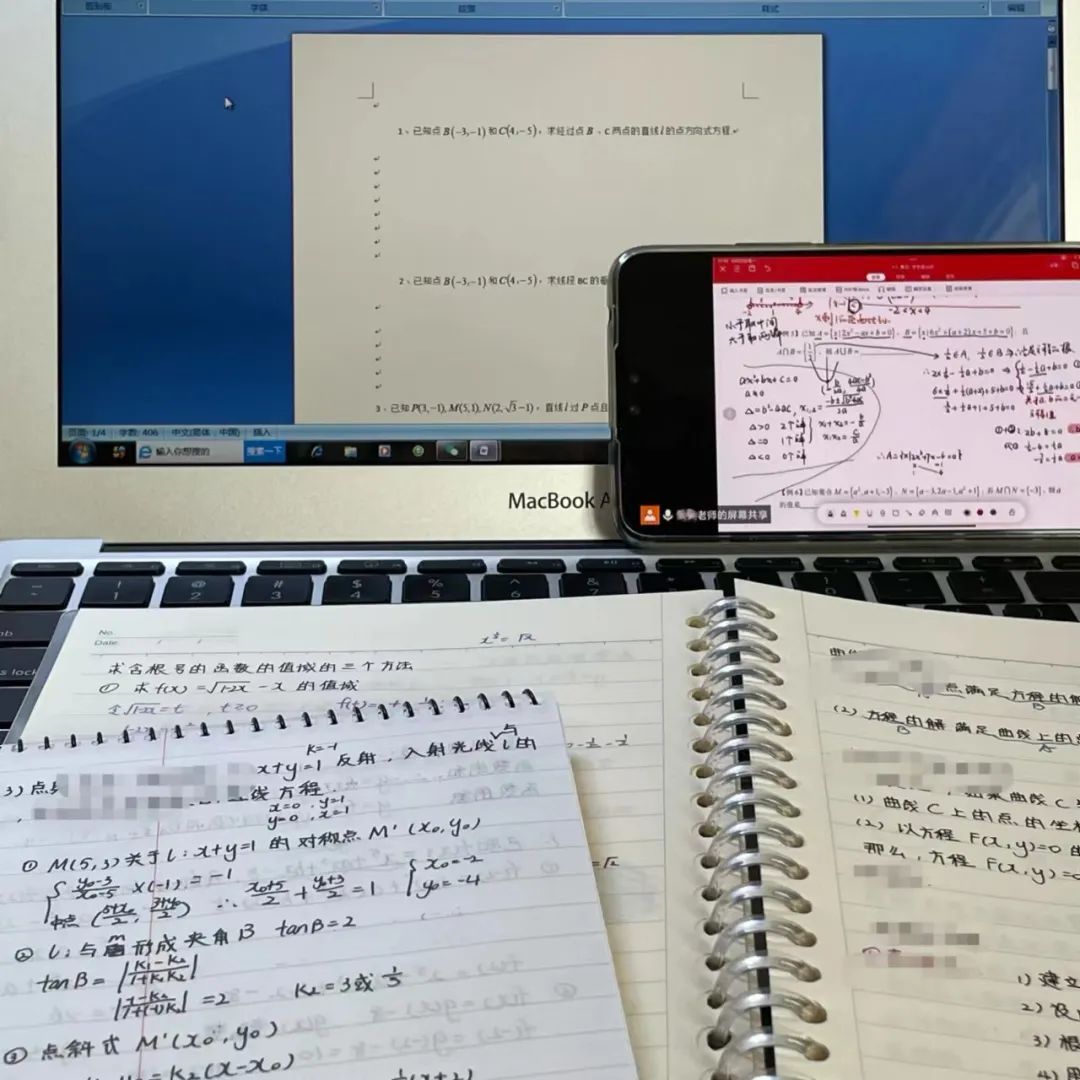

周如晓在家上网课时,需要两个屏幕同时使用。

相比梁平家的“热闹”,周如晓则是孤独地应考,她是复读艺考生,这次和爷爷一起被封在了浦西。爷爷76岁了,没法照顾她,大多数时间,周如晓都只能自己照顾自己。4月18日,上海视觉艺术学院的艺术校考在历经两次改期后,临时通知将定于24日考试,这也是今年她进行的24场线上艺考的最后一场。而周如晓所有的设备和服装却在30公里外的浦东家中,她慌了神,赶紧让父母联系闪送、快递,却都无人接单,最后辗转找到了货拉拉,才在开考前将这些物料送达。

考试时,周如晓一个人挪走卧室内所有东西,腾出一块地方,但灯光和场地太差了,“视频里脸都是暗的”,而且她始终认为镜头无法表现自己的灵动,线上考试没发挥好。尽管如此,她还是庆幸自己顺利完成考试——自艺考改为线上考试以来,仅她所在的艺考培训机构今年就有6名学生因考试开始时的程序闪退而无缘考试,“艺考真的是要看运气的。”

高考延期后,周如晓长舒了一口气,却又陷入另一种无奈。因为前半年投入艺考,她并没有进入专门的复读学校学习,而是在辅导机构请了一对一家教,即使过段时间高三学生能够返校了,她还是要独自上网课。她的备考至始至终都是一个人进行的,独自上课,独自做题,独自考试,甚至无法通过参加统一的测试,来了解自己所处的阶段水平。

相比起来,刘超是幸运的。虽然父母作为街道工作人员,两个月来一直在抗疫一线,但负责照顾他的外公外婆身体硬朗,属于“时髦”的老年人,会熟练使用手机抢菜,刘超不用担心任何生活问题,将全部精力放在了学习上,保持着晚10点早6点的规律作息,还进行了除课堂外的针对性复习,成绩在不断提高。

这两个月里,小区物业和居委会的服务水平、家庭氛围、身体状况都成为了影响每个高三学生学习环境的变量,甚至有没有打印机都成为学习是否便利的标准之一。“可以肯定的是,这段时间成绩的分化会更为严重。”刘从良预测道。

成长和未来

自2015年开始,上海每年的高考生人数基本稳定在5万人左右,今年的高考预计人数变化不大。但这次的封控带来的影响,或将改变5万多考生未来的人生轨迹。

4月30日是林伶18岁的生日,却只能和妈妈两人草草度过。生日过后第三天,林伶的妈妈突然感到颈椎不适,头晕,无法从床上坐起来。林伶内心慌乱,仍佯装镇定地拨打了120,联系仍被封控在公司的爸爸,然后去楼下做核酸,再到居委会填写出入小区申请表。当在“陪同家属”一栏签字时,林伶感到自己肩上突然有了责任,那是一种陌生的感觉,很沉重。陪同妈妈跳上120的一瞬间,林伶觉得自己“唰”地一下长大了,“根本没有任何缓冲的时间。”

林伶从小都在妈妈的庇护下成长,她一直渴望着真正长大,在她的计划里,高考结束后她要去做兼职,体验自己赚钱的感觉,上大学后,她还想四处旅游,比如西藏甚至更遥远的地方,“不过目前看来可能没法去了”。

“可能没法实现”是林伶每次展开叙述之前都会加上的一句话。疫情带来了太多的不确定性,她从没想过自己会在疫情中完成从“青少年”到“成年人”的蜕变,这让她开始担忧,如果疫情一直持续,未来的成长也要在疫情中完成吗?如果这样,即使考上大学,她的整个大学生活也会留下很多遗憾,“毕竟大学是最能支配自由的时候”。

居家上课前,林伶拍摄的日落下的黑板一角。

无论如何,林伶还是乐观的,认为不管怎样,疫情总会过去。但对于梁平来说,未来是另外一番情景。成绩的退步让她愤怒,她将这归咎于疫情,否则按照正常的复习不会如此。谈到未来,她也不敢想太久,但在内心给疫情设定了5年的忍受期限,离开上海是肯定的,但是去其他城市,还是出国,她并没有想好。“疫情贯穿着我的高中时光,在我心里,它永远不会过去。”

这段封控经历改变了一些高三学生对上海的看法和对未来的规划,而眼下,更多的不确定性还在影响着考生的心绪。

高考延期的靴子落地,高三学生们开始了新一轮的焦虑,目前关于何时能够返校学习、高考延迟后如何进行录取工作等问题尚未有政策发布。

复习还在紧张地进行着,尽管每个人面对采访时都表示“眼下经历的不算什么,高考最重要”,但对校园生活的怀念还是在不经意间流露出来:林伶的书桌第一层伸手就能够到的地方有个卡片相机,记录着高三未封控时所有的美好瞬间,她最喜欢的是运动场上同学挥洒汗水的样子;梁平有时会思念教室最后一排那个暗恋很久的聪明男孩,如果他坐在自己后排该多好;刘超偶尔会想到这个春天,学校湖心亭边的花是不是早就凋谢了。

学校终将回归,而这届高三学生也终将重新开启他们的未来。

(应被访者要求,本文所采访学生均为化名)

图片来源:受访者提供、视觉中国

图片编辑:张旭

值班编辑:邱宇

[京公网安备 11010202009386号]

[京公网安备 11010202009386号]